为全力推动我国实现“3060”双碳战略发展目标,我国必须要构建以清洁能源为主的新型电力系统。但是,伴随着新能源装机占比的持续提升,我国电力供应的不确定性同步提高,必须要同步投资建设安全可靠的大型基荷能源。核电兼具清洁、稳定、开发潜力大的特征,并且我国核电技术高度成熟,部分领域已处于国际领先地位,核电已成为我国新型电力系统中的重要基荷能源之一。2022年以来,我国核电项目的审批进度明显提速,核电行业进入了快速发展的战略机遇期。核电项目前期资金需求大,但投运后的长期收益及现金流十分稳健,非常适合作为“压舱石”资产进行长期持有。鉴于此,国新发展对我国核电行业进行了长期跟踪研究,以紧抓核电行业发展机遇并积极布局优质“压舱石”资产。

一、核电是“双碳”目标下的能源战略选择

(一)核电兼具清洁、稳定、开发潜力大的特征,有望成为新型电力系统的基荷能源

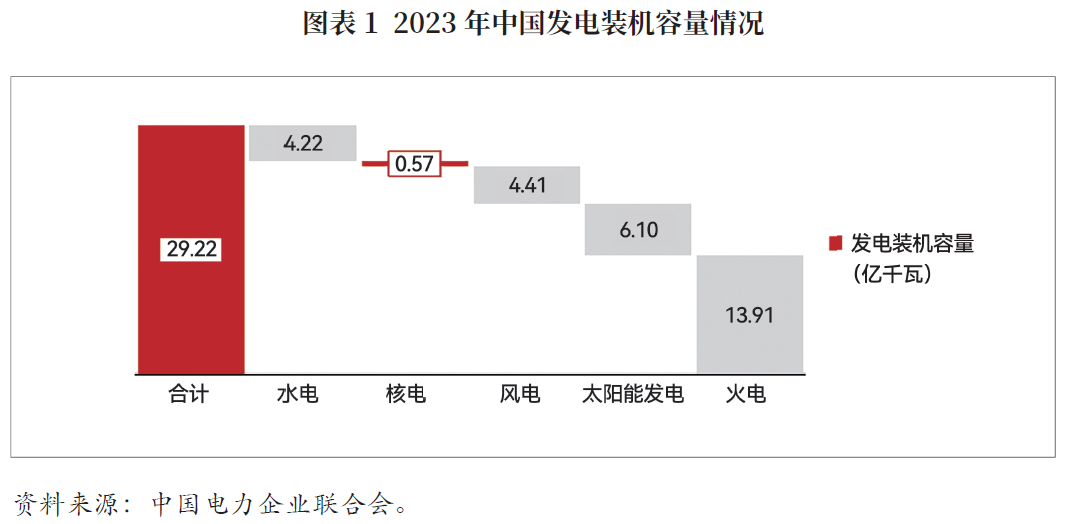

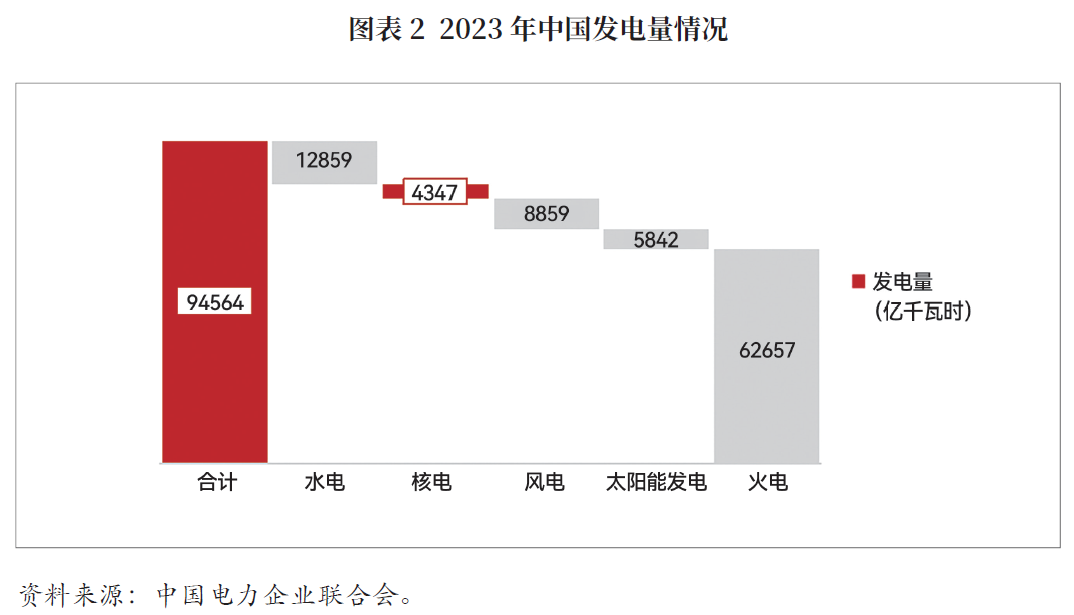

我国当前发电仍以煤电为主体。根据中国电力企业联合会《中国电力行业年度发展报告2024》,2023年我国火电发电装机容量13.91亿千瓦,占总装机容量的47.60%,发电量62657亿千瓦时,占总发电量的66.26%;风电、太阳能发电装机容量快速增长,占比合计达36.00%,但发电量占比合计仅为15.55%;作为较为稳定的电源类型,核电在发电装机容量仅为5691万千瓦,占比1.95%的情况下,发电4347亿千瓦时,占比达4.60%。

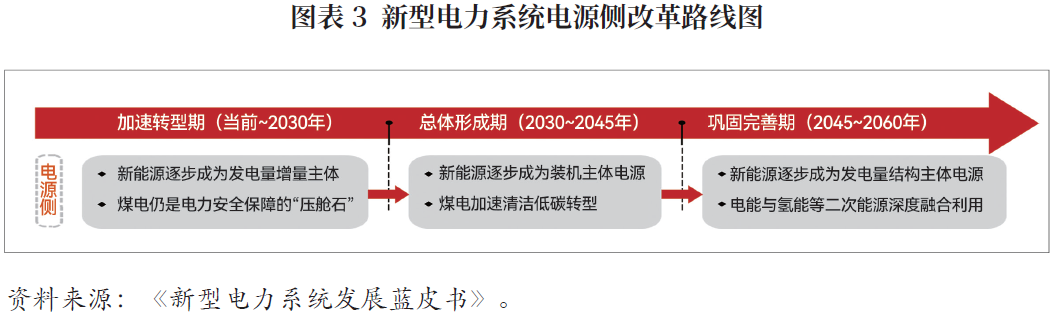

践行“双碳”战略,电力是主力军。中国能源活动碳排放占全国碳排放总量的88%,电力碳排放占能源活动碳排放的43%。为保障“双碳”目标如期达成,构建“清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能”的新型电力系统势在必行。降低火电比例使风电、太阳能发电为代表的新能源成为装机主体能源是电源侧改革的必然趋势。

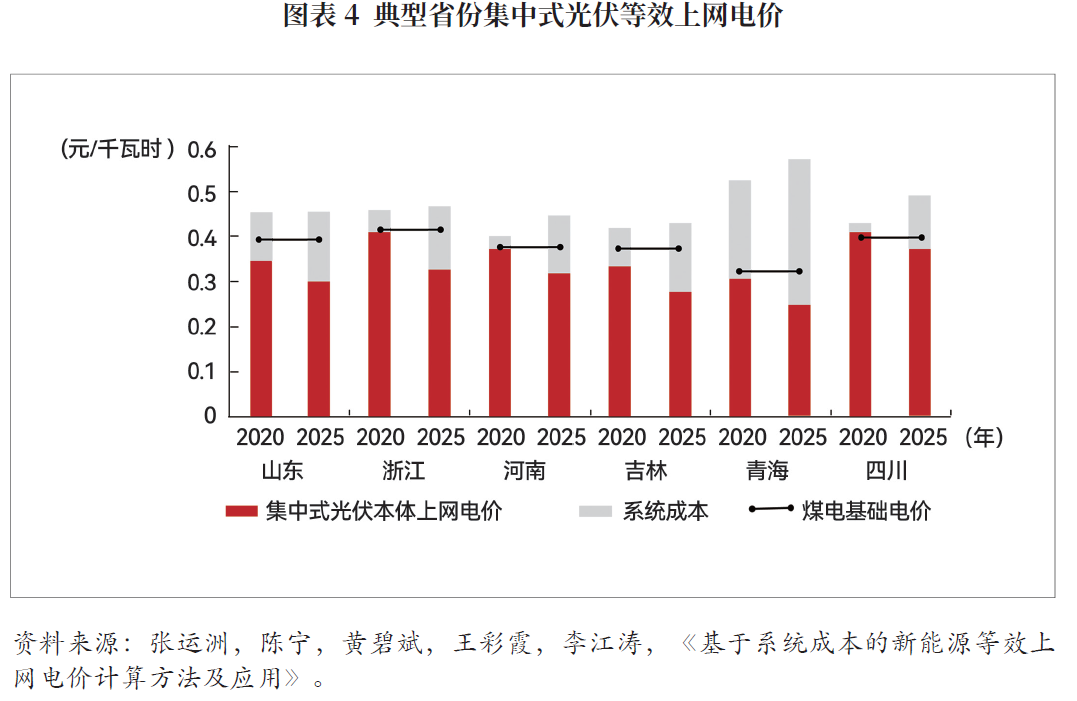

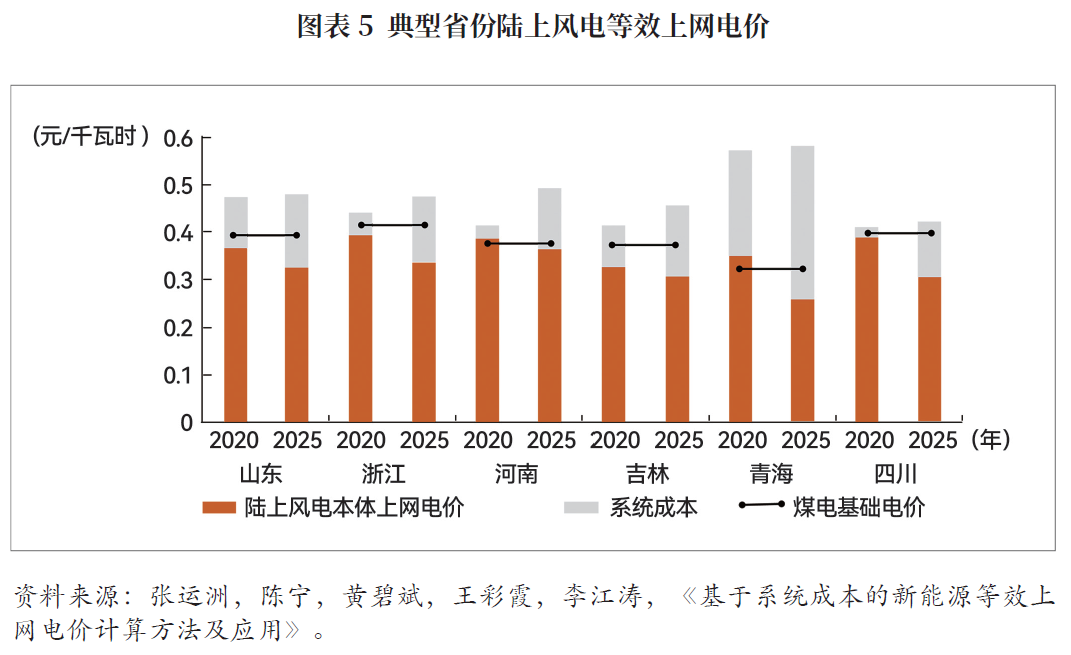

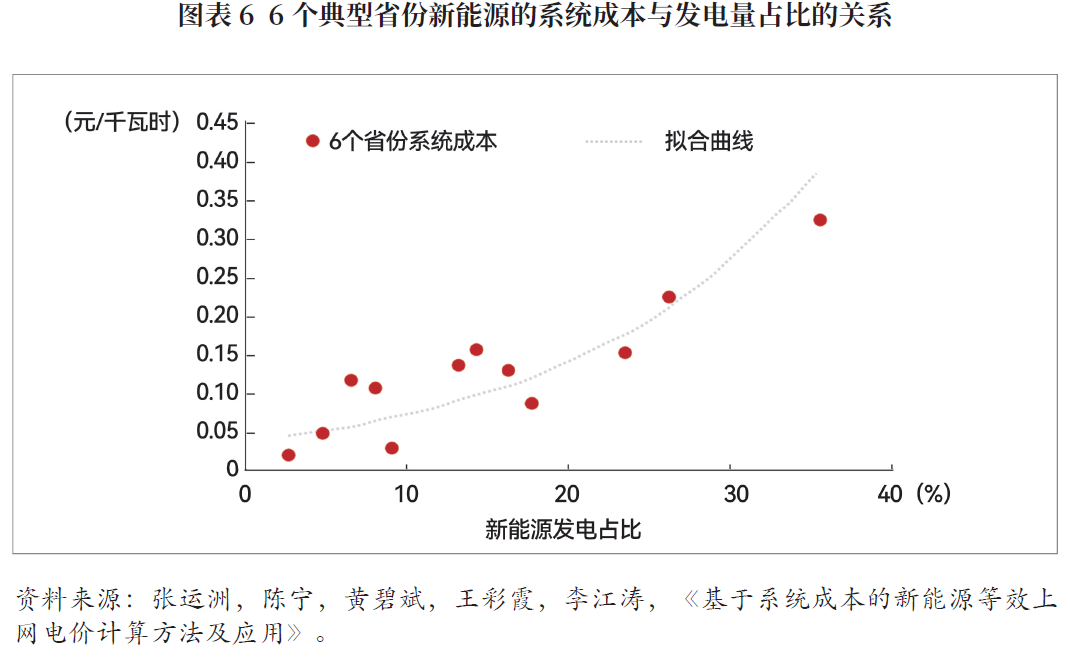

新能源发电有随机性、间歇性、波动性特征,高度依赖自然环境且具有反调峰特性。随着新能源进一步大规模高占比发展,电力系统安全运行和调节能力面临较大压力,消纳问题日益突出。为保障电力系统在新能源大规模并网的情况下安全有效运行,电力系统通过辅助服务、改造现行电网等方式付出了大量系统成本。尽管通过电力体制市场化改革、储能技术发展等方法,上述成本存在进一步降低空间,考虑到未来发电规模,如完全通过提高新能源发电规模实现“双碳”目标,则发电系统稳定性、经济性面临挑战。

作为发电成本低、高效灵活的清洁能源,水电的开发潜力相对不足。据测算,中国水能资源技术可开发装机容量约为6.87亿千瓦,理论年均发电量约为3万亿度,恐难作为基荷能源支撑新型电力系统长期发展,且水电开发已经历高峰阶段,剩余水电资源开发难度较大,技术可行性、经济性面临挑战。

核电作为清洁、稳定、可持续开发的能源类型,或可有效支撑新能源发电为主要电源的新型电力系统。

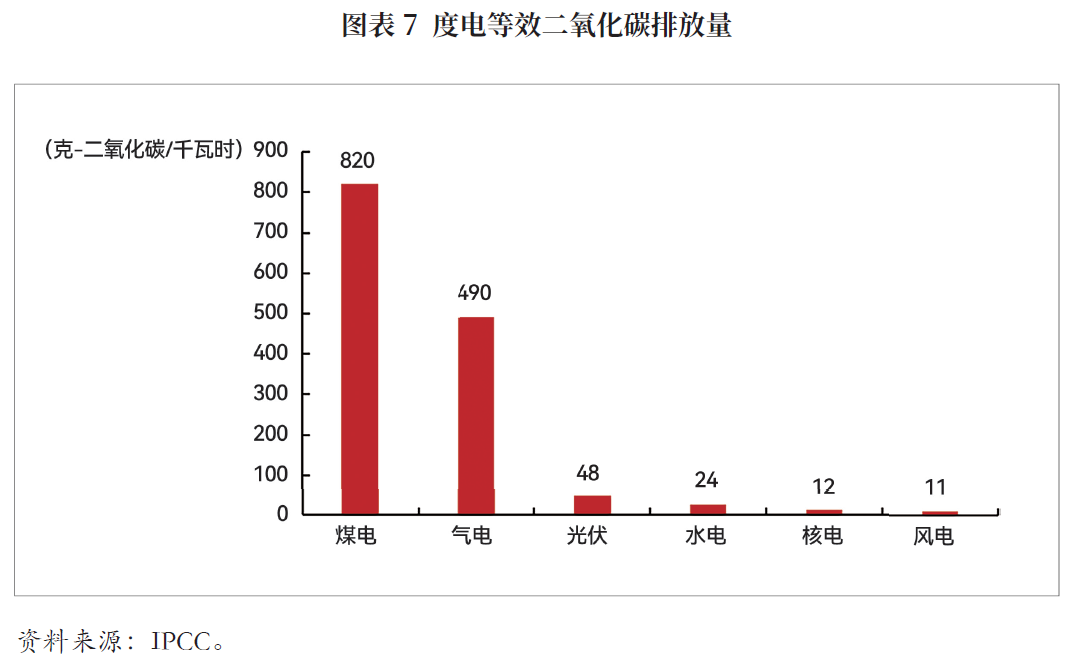

核电是较为高效的清洁能源。据ipcc测算,一台百万千瓦级核电机组全生命周期每发1度电实际温室气体排放量(二氧化碳当量)为11.9克,低于太阳能光伏发电,与风电相当。与煤电相比,2023年核能发电相当于减少燃烧标准煤12339.56万吨,减少排放二氧化碳32329.64万吨、二氧化硫104.89万吨、氮氧化物91.31万吨。

核电具有转动惯量,能够提高系统阻尼,为电力系统提供有效的电压、频率稳定支持,保障电力系统安全稳定。且核电出力受季节、气候等影响较小,除换料大修外,能以额定功率长期稳定运行。2023年我国发电设备平均利用时长3592小时,其中核电7670小时,火电4466小时,水电3133小时,风电2225小时,光伏发电1218小时。

核电开发对自然条件的依赖较少。当前我国核电均布局于沿海地区,未来若新一代核电技术成熟,在安全性充分论证的前提下,内陆地区也可布局核电。

基于上述因素,核电有望成为新型电力系统的基荷能源,并在火电比例逐渐降低的情况下,部分替代前者的作用。

(二)我国现有核电技术成熟,达到国际领先水平

中国高度重视核电技术发展。党的二十大报告将新时代以来核电技术发展同载人航天、探月探火等并列,视为“关键核心技术实现突破,战略性新兴产业发展壮大”的重要成果。《2024年政府工作报告》将第四代核电技术列为“科技创新实现新的突破”的典型案例。核电产业是战略性新兴产业的重要组成部分。

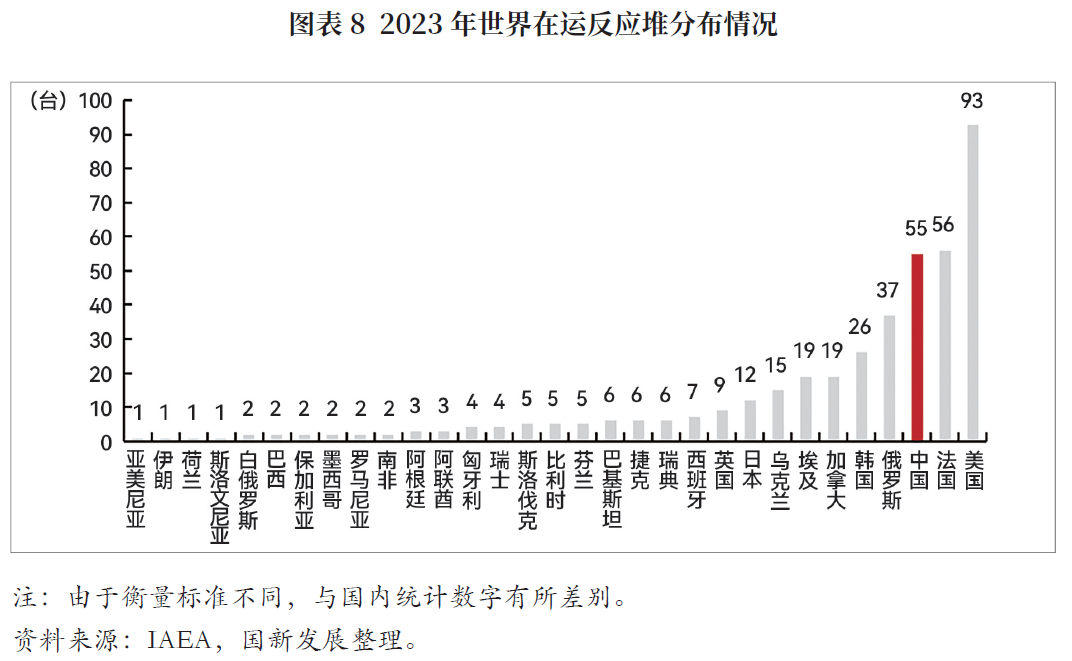

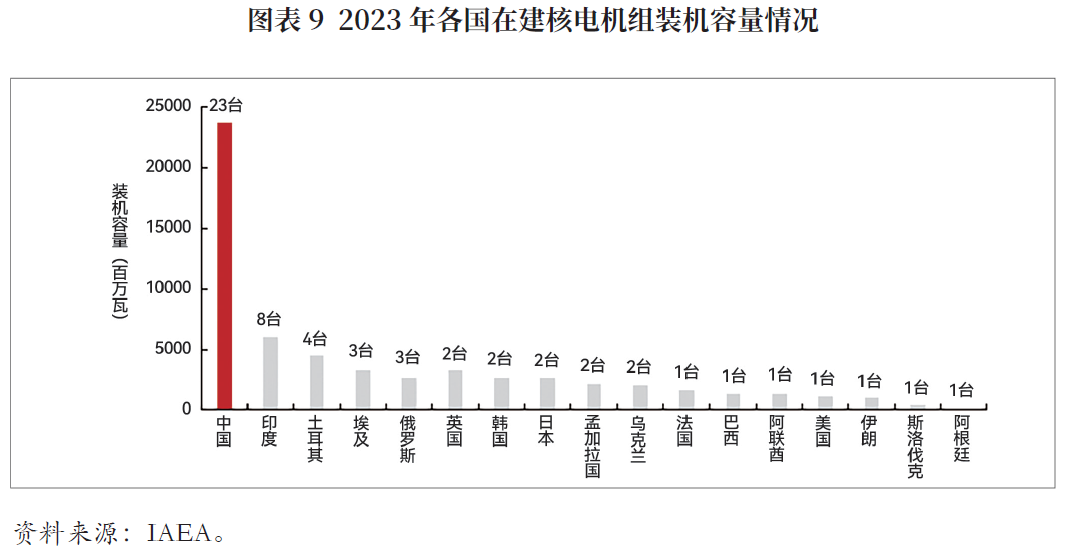

政策支持下,我国核工业科技水平已从“跟跑、并跑”世界一流水平,发展为“局部领跑”状态。根据《中国核能发展报告(2024)》,2023年我国商运核电机组数量位列全球第三,核电发电量位居全球第二,在建核电机组规模继续保持世界第一。

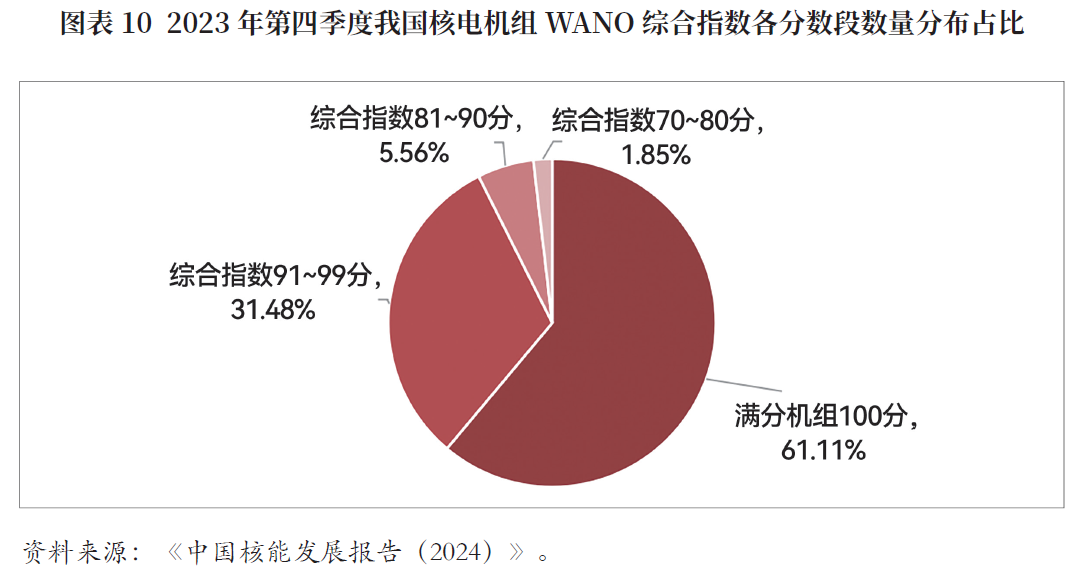

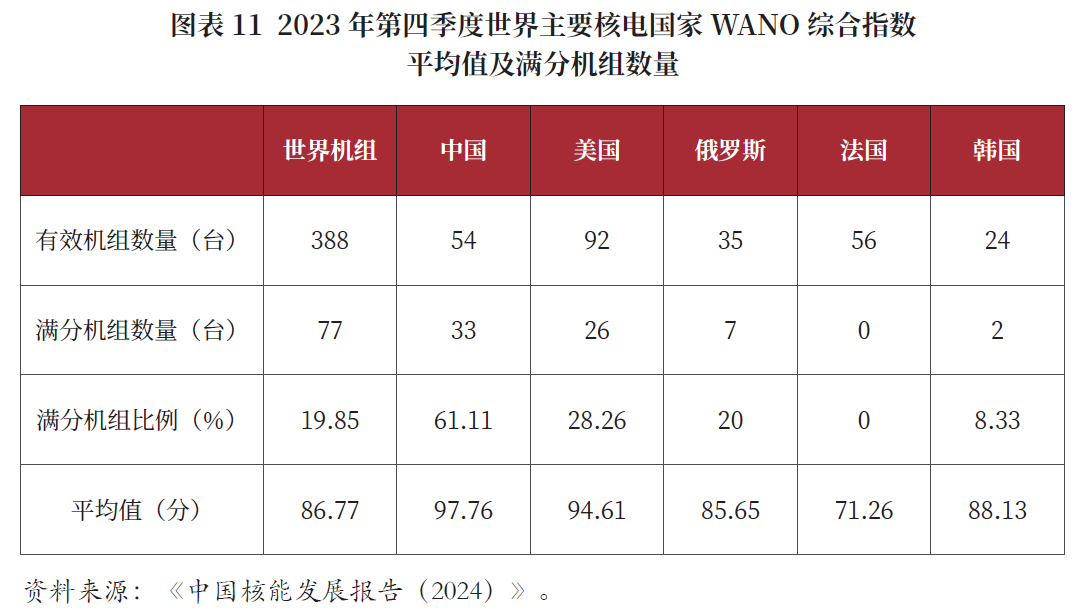

2023年,我国核电厂未发生国际核事件分级表(ines)1级及以上的运行事件。2023年,我国满足wano综合指数计算条件的54台机组中,有33台机组的wano综合指数达到满分(100分),占比61.11%;机组的wano综合指数满分比例和wano综合指数平均值均高于美国、俄罗斯、法国等主要核电国家,优于全球机组的平均水平。

我国核能科技创新持续深化,扎实推进“热堆—快堆—聚变堆”的核能“三步走”发展战略。自主三代核电技术持续升级优化,“华龙一号”在批量化建设过程中稳步推进型谱化系列化发展,“国和一号”示范工程建设深入推进;第四代核电技术科研持续推进,2023年底,具备第四代核电技术特征的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程正式投产运行;小型压水堆技术取得新突破,“玲龙一号”首堆工程稳步推进,2024年9月24日已实现电气厂房送冷风节点。

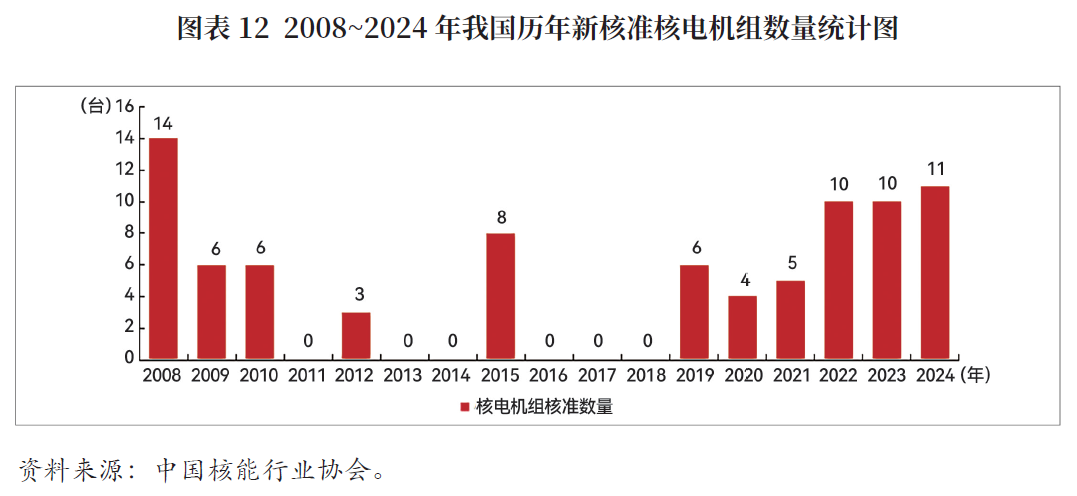

(三)2022年以来,核电行业进入战略机遇期

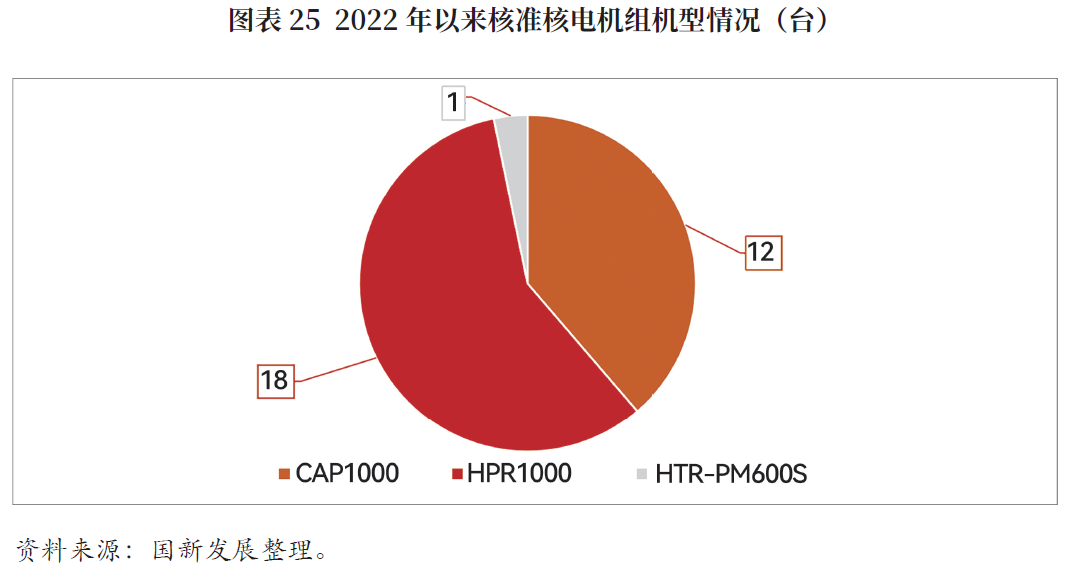

2011年日本福岛核事故后,各国对核电发展保持谨慎态度,我国一度暂停核电项目审批,将“安全有序”作为核电发展的主基调。2011-2018年,除2012、2015年分别核准3台、8台机组外,无机组通过审批。2019年以来,随着我国第三代核电技术逐步成熟,机组核准常态化。2021年《政府工作报告》明确提出“在确保安全的前提下积极有序发展核电”,多年来首提积极发展核电。此后,机组核准数量逐步上升,2022-2024年,机组核准数量分别为10台、10台、11台,维持在历史高位。

除践行“双碳”战略外,近年来机组核准数量的上升或也反映了在外部环境不确定性上升的情况下,我国对能源安全的关切。近年来,地缘政治局势和军事冲突加快了全球能源格局的变化,除德国、西班牙等国的主要经济体大都将核能视为一种可靠的能源选择,加快发展核电。

此外,核电项目历来是扩投资、稳增长的重要工具。核电产业具有投资金额大、投资期限长、产能形成周期长的特点,对装备制造、工程建设、扩大就业形成有力拉动。一台百万千瓦核电机组建成投运后,可提供就业岗位近万个,全生命周期对产业链贡献高达上千亿元。

基于上述因素,近年来核电产业高速发展。部分从业者甚至认为,当前是“两弹一星”时代以来,核工业最重要的战略发展机遇期。

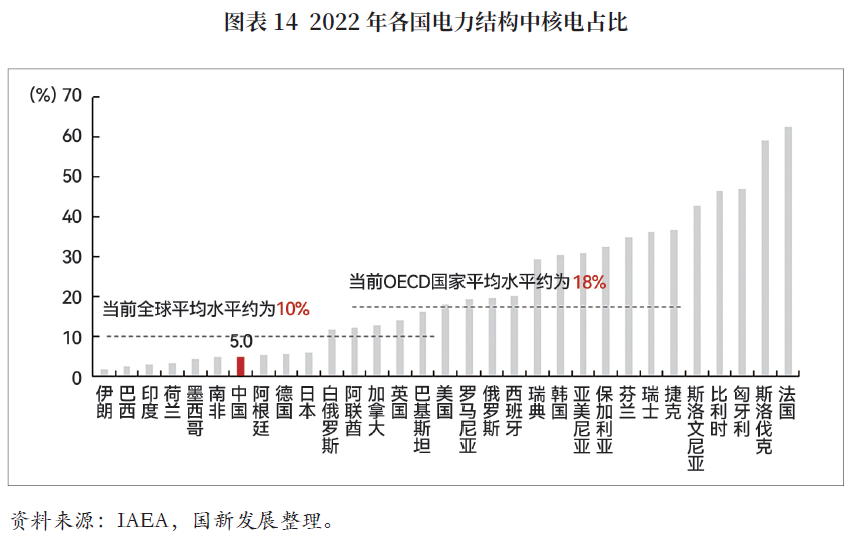

“十四五”时期前,部分核电从业者预测核电建设按照每年6~8台持续稳步推进,但2022-2024年机组核准数量连续超过预期。若考虑核电长期增长目标和选址储备情况,核电机组核准节奏或将超过该预期。根据中国核能行业协会测算,预计到2035年,我国核电装机规模有望达到1.5亿千瓦以上,发电量占比达到10%左右,与目前全球平均水平相当。2060年,为实现碳中和目标,在新能源大比例发展的情景下,仍需要核电装机规模约4亿千瓦,核电发电量占比达到17.5%左右,接近目前全球发达国家平均水平。

当前我国在运、在建、核准待建机组的总装机容量已超1亿千瓦,按与2060年目标装机容量差额3亿千瓦测算,若单个核电机组功率为100万千瓦,建设期为5年,则2025~2055年间年平均需核准10台核电机组方能满足要求,与2022-2024年核准数量大致相同。根据中国核能行业协会专家委员会政策研究组披露,截至2022年,我国已完成初期可研阶段的核电厂址总规划容量超过4亿千瓦,其中沿海厂址超过2亿千瓦。中核集团所属上市公司中国核电现有选址足以覆盖公司“十五五”时期建设需求。预计到2035年,沿海核电选址资源相对充足,能够支撑核电机组核准数量高速增长。

二、核电发展机遇期为中央企业带来投资机会和融资需求

(一)核电建设提速为中央企业带来大量投资机会

目前,我国仅有中核集团、中广核集团、国家电力投资集团和中国华能集团等四家中央企业拥有核电运营牌照。因核电投资期限长、技术复杂、核安全问题关乎国计民生,中央企业是核电投运领域的核心力量。

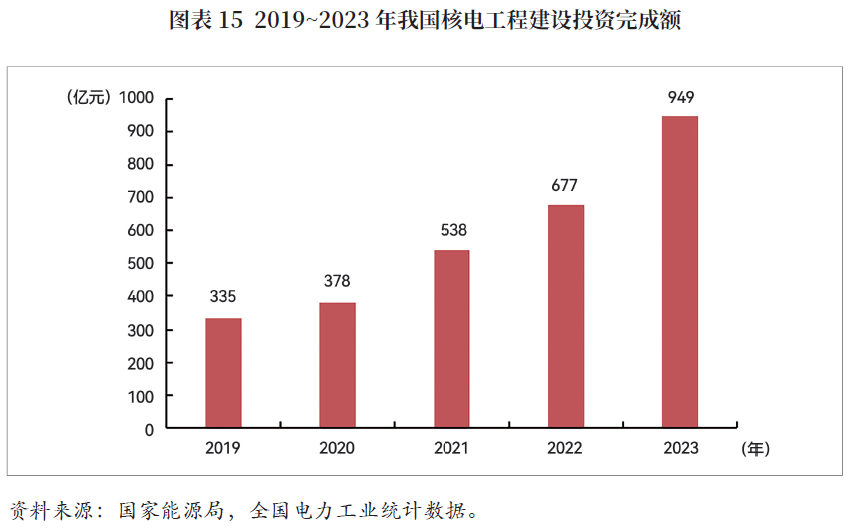

核电行业进入战略机遇期,为中央企业带来大量投资机会。2019~2023年,我国核电工程投资完成额从335亿元上升至949亿元。若按前述预测机组核准数量测算,假设百万千瓦级机组投资额为200亿元/台、单个项目权益投资占比20%,预计在2025~2029年,核电行业新增投资额约1万亿元,其中项目层面权益投资额约为2000亿元。为加强对民营企业支持力度,近年来我国推动民间资本参股核电项目,2024年核准的5个项目民间资本股比均扩大到10%。以此推算,中央企业2025~2029年尚需1800亿元-2000亿元用于核电项目权益投资。

(二)有关中央企业可能存在权益融资需求

当前,多数核电站资产集中于中国核电和中广核集团所属上市公司中国广核。截至2024年6月30日,中国广核管理28台在运核电机组和10台在建核电机组(其中包含中广核集团委托管理的6台机组,相关机组将于适当时间注入上市公司),装机容量占全国在运及在建核电总装机容量的43.48%;中国核电管理20台在运机组和15台核准、在建机组。

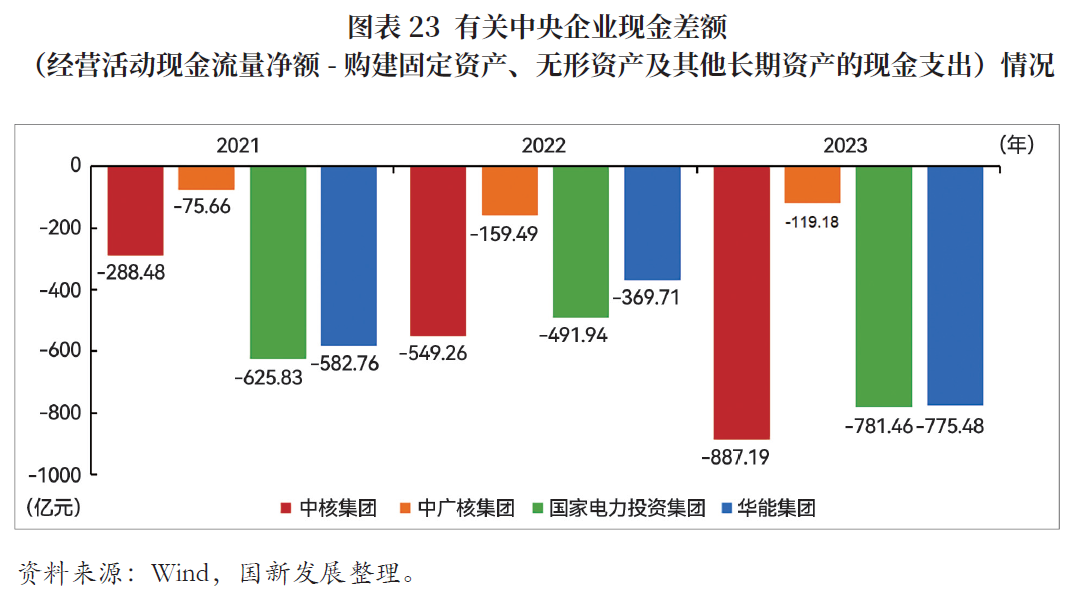

2021~2024年上半年,两家上市公司财务表现稳健,且经营活动现金流量净额高于净利润,盈利质量较高,侧面表明核电站能为投资者带来充分的现金流回报。但仅凭上市公司自身的经营成果,支撑未来一段时期的核电投资计划或有压力。

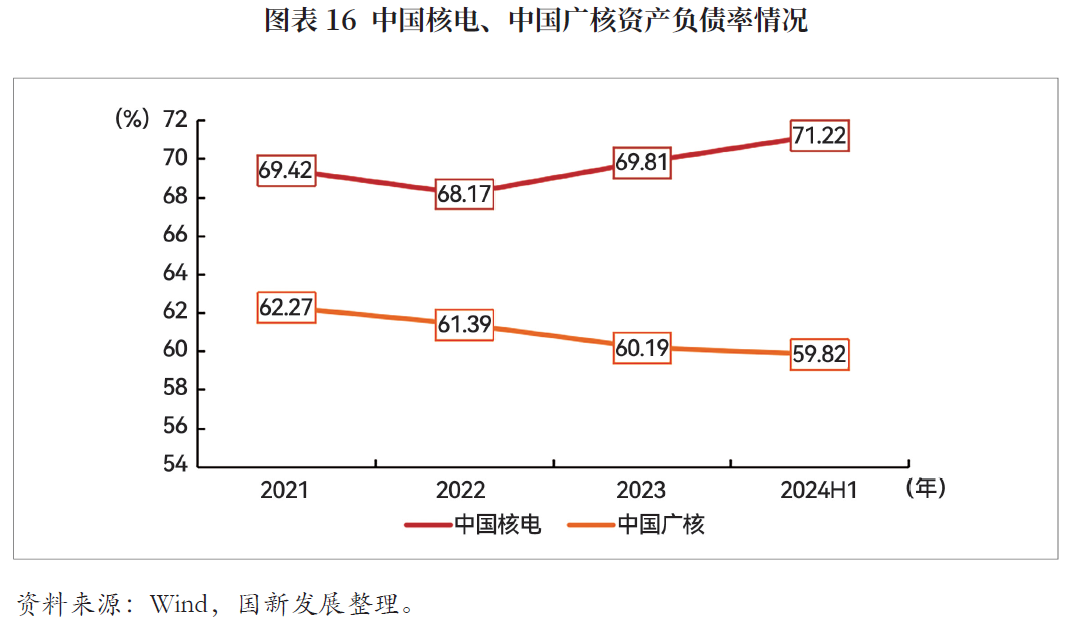

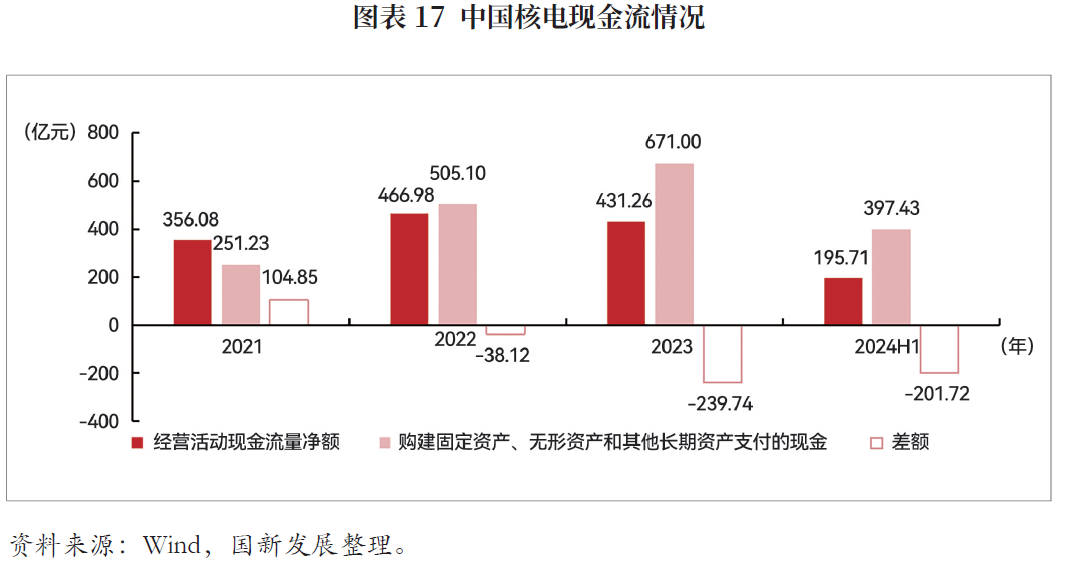

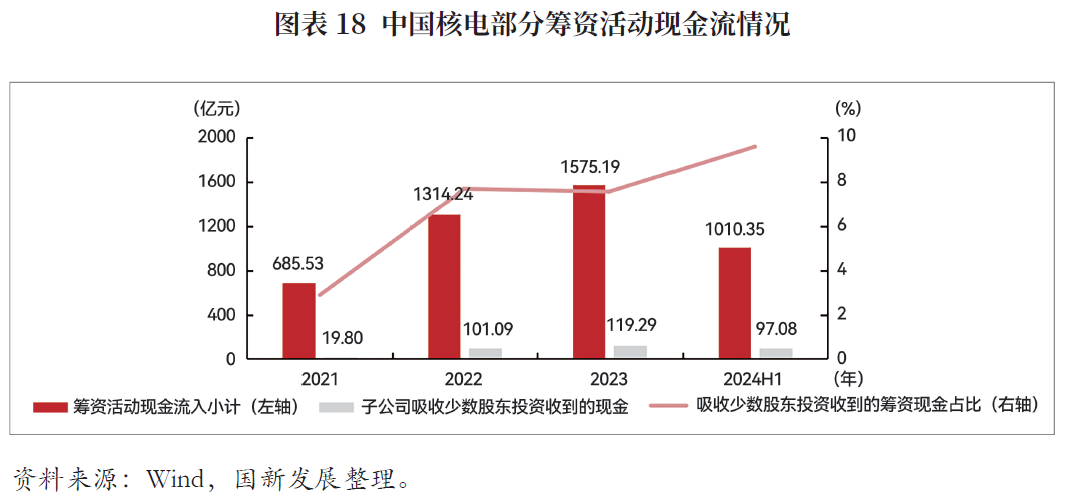

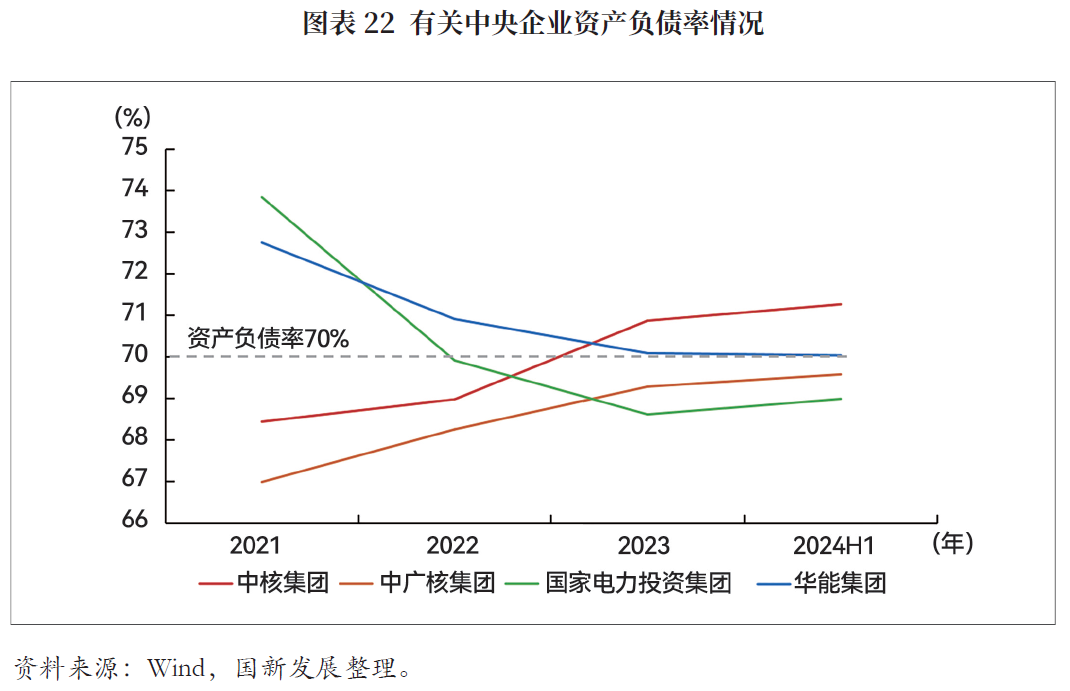

2021年以来,中国核电资产负债率长期维持在70%附近,2022年以后,购建长期资产支付的现金与经营活动现金流量净额的差额分别为38.12亿元、239.74亿元、201.72亿元(仅2024年上半年)。为确保控制资产负债率和执行投资计划等多个目标顺利实现,中国核电采用包括吸引少数股东投资等多种方式进行筹资。2021~2024年上半年,少数股东投资现金从19.80亿元上升至97.08亿元(仅2024年上半年),在筹资活动现金流入大幅上升的情况下,其占比仍从2.89%上升至9.61%。

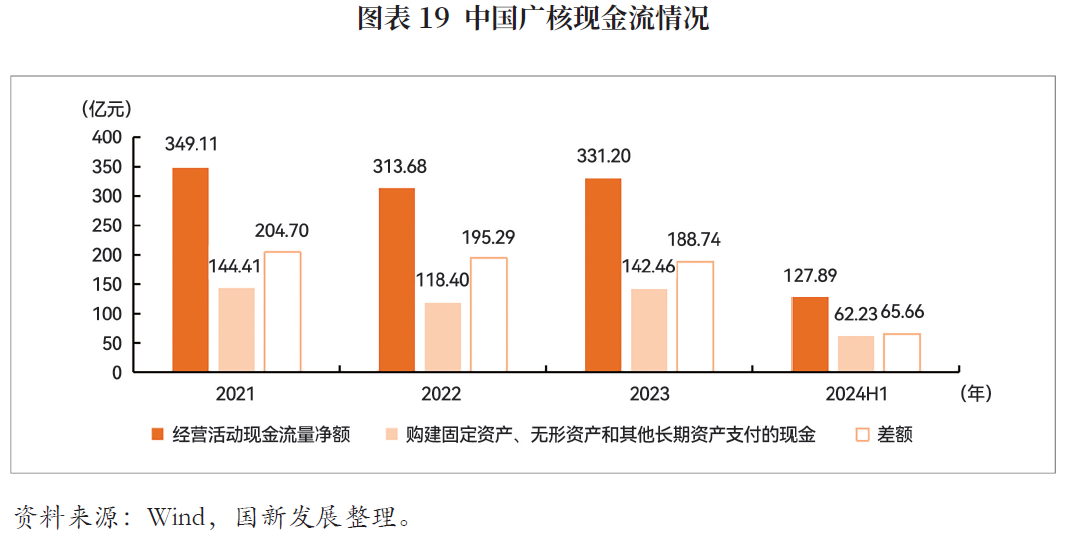

2021年以来,中国广核资产负债率稳定在60%以下。2021~2024年上半年,公司经营活动现金流量净额亦能完全覆盖购建长期资产支付的现金。

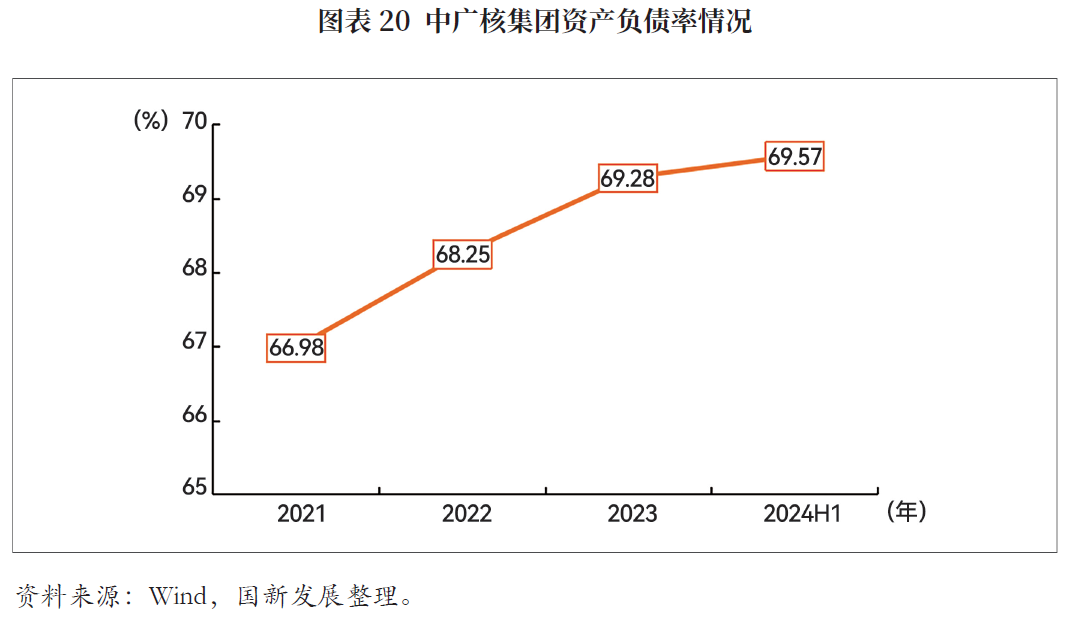

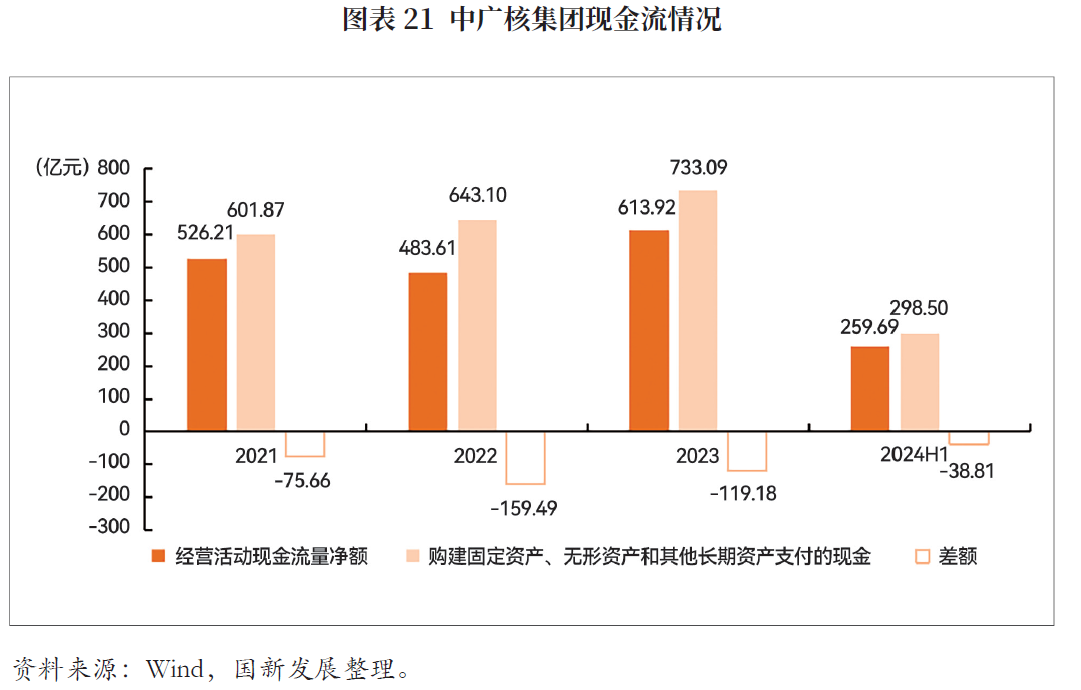

2021~2024年上半年,中广核集团资产负债率不断上升,接近70%。但购建长期资产所需支付现金与经营活动现金流量金额的差额呈缩小态势。

三、核电投资模式及其风险因素

(一)核电是前期资金需求大、投运后收益及现金流十分稳健的“压舱石”资产

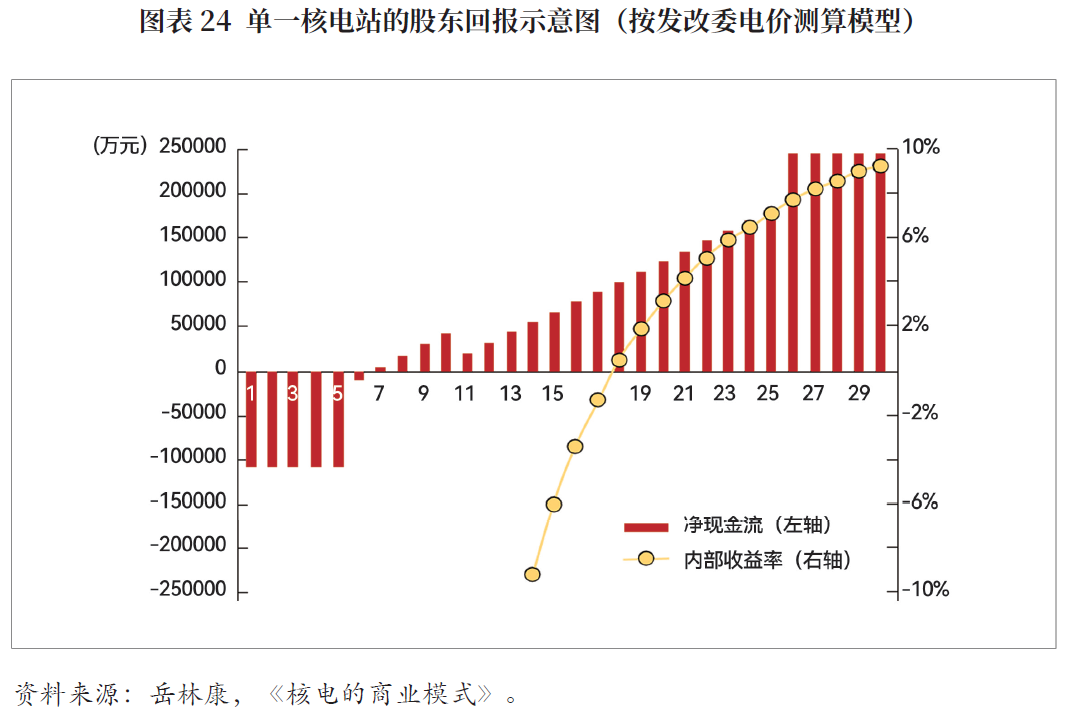

根据图表24核电项目净现金流和内部收益率模型。尽管近年来随着核电交易市场化和第三代核电技术的成熟,该模型部分假设可能已经部分调整,但该模型对理解核电项目投资模式仍有重要意义。

核电项目商业模式类似于大型水电项目,其经营过程包括电力市场需求分析、项目选址、建设、发电运营、退役,经历约“10年建设 40年运行 10年退役”的时间;财务特点是投资巨大、固定成本高(包括折旧、贷款利息、退役基金),需要较高上网负荷摊低成本,运营成本相对较低,盈利取决于安全质量保证下的发电上网业绩,并呈前低后高趋势。

投资者在建设期投入资本金后,从电站投产起获得利润分红,其内部收益率irr经历由负转正的过程,在投产25-30年后达到国家核定电价下irr=9%的水平。核电站在投产约10年开始,利润稳定增长,使净资产收益率达到10%以上水平,但此时irr还是负值,直到投产约13年时才转正。核电站运营后期,电站设备开始老化,运行难度加大,维修任务加重,还要进行大量的更新换代,使运行维修费用和折旧增加,电站的经济效益又有所降低。

可见,核电项目投资的特点是投资周期长、前期资金需求大、后期收益及现金流十分稳健,高度符合“压舱石”资产特点,预计可以为投资者贡献长期、稳定的利润收益。

(二)对核电项目风险的理解与分析

1. 项目建设风险

核电项目施工期长、安全要求高、施工技术复杂,因此项目工期、实施过程和实施效果均存在不确定性。在项目的实施过程中,可能出现项目延期、机组达不到设计指标等问题,影响项目的可行性和经济效益。

中国是全球唯一连续30余年不间断核电建造的国家。当前,我国第三代核电技术逐步成熟,新建核电站设备国产化率达到较高水平,我国核电装备及建设行业经验丰富。上述因素均为安全、高效的核电项目建设提供了保障。

我国近期核准的机组以“华龙一号”为主。“华龙一号”的首堆工程福建福清核电5号机组,从开工到投运历时约68个月,如期完成目标,成为了全球首个按期投产的三代核电首堆,打破了核电站“首堆必拖”的魔咒。预计建设‘华龙一号’经验将反馈到后续项目中,改善项目安全性、经济性,降低项目建设风险。

2. 成本控制风险

项目建设期可能出现投资超支等情况。项目建成后,项目运营成本(包括核燃料成本及其他运营成本)也可能因相关政策环境、市场环境、经济发展的周期性变化等因素受到影响。

我国核电运营产业集中度高且项目资源相对稀缺。《中国核电工程建设报告(2024)》称,“目前国内核电装备制造业不同程度存在产能过剩、无序竞争的局面,尤其是低价中标现象日趋严重”,侧面反映核电运营商具有较强议价能力。

核燃料成本包括购买天然铀、铀转化及浓缩服务、燃料组件加工服务及其他相关服务的成本,天然铀成本通常占一半左右。核燃料的价格及供应情况受国内及国际政治及经济影响。国内大部分铀资源属于非常规铀,品位低且埋藏深,开采成本高,目前中国铀矿资源大部分来源于进口,铀资源对外依存度常年维持在70%以上。

2021-2023年,在国际铀价大幅度上涨的情况下,中国核电的核燃料及其他材料成本在总成本中的占比分别为21.10%、22.15%及22.19%,中国广核的核燃料成本在总成本中的占比分别为15.51%、15.13%及15.93%,总体保持稳定,但若铀价进一步上涨,核电企业成本控制仍存在压力。

据iaea发布铀红皮书《2022年铀:资源、生产和需求》,截至2021年1月1日,全球已查明可开采铀资源总量(开采成本低于260美元/千克铀)为791.75万吨,待查明铀资源为736.55万吨,非常规铀资源近3900万吨。长期来看,若快堆技术成熟,铀资源对我国核电发展不构成限制,核燃料成本有望保持稳定。“华龙一号”核电机组首炉料需天然铀411吨,换料所需天然铀207吨,换料周期为18个月,全生命周期按照60年计算,共需要天然铀0.87万吨。如按延寿20年,共80年计,一个百万千瓦核电机组全寿期需天然铀1万吨左右。按照“热堆—快堆—聚变堆”发展战略,随着快堆技术的规模化应用,对原矿天然铀的使用消耗量将极大减少。一台百万千瓦钠冷快中子增殖堆每年只需补充1.5吨贫铀,换料周期为1年,全生命周期按照60年计算,只需90吨贫铀。如中国2060年核电装机达到4亿千瓦,假设热堆规模占50%,全生命周期需200万吨天然铀,占全球探明铀资源的24%、我国铀资源潜力的40%。但在快堆技术规模化应用前,面对核电装机规模快速增长趋势,国内企业有可能在铀矿供给上面临挑战,相关领域可能存在战略性的重点投资机会。

3. 电价风险

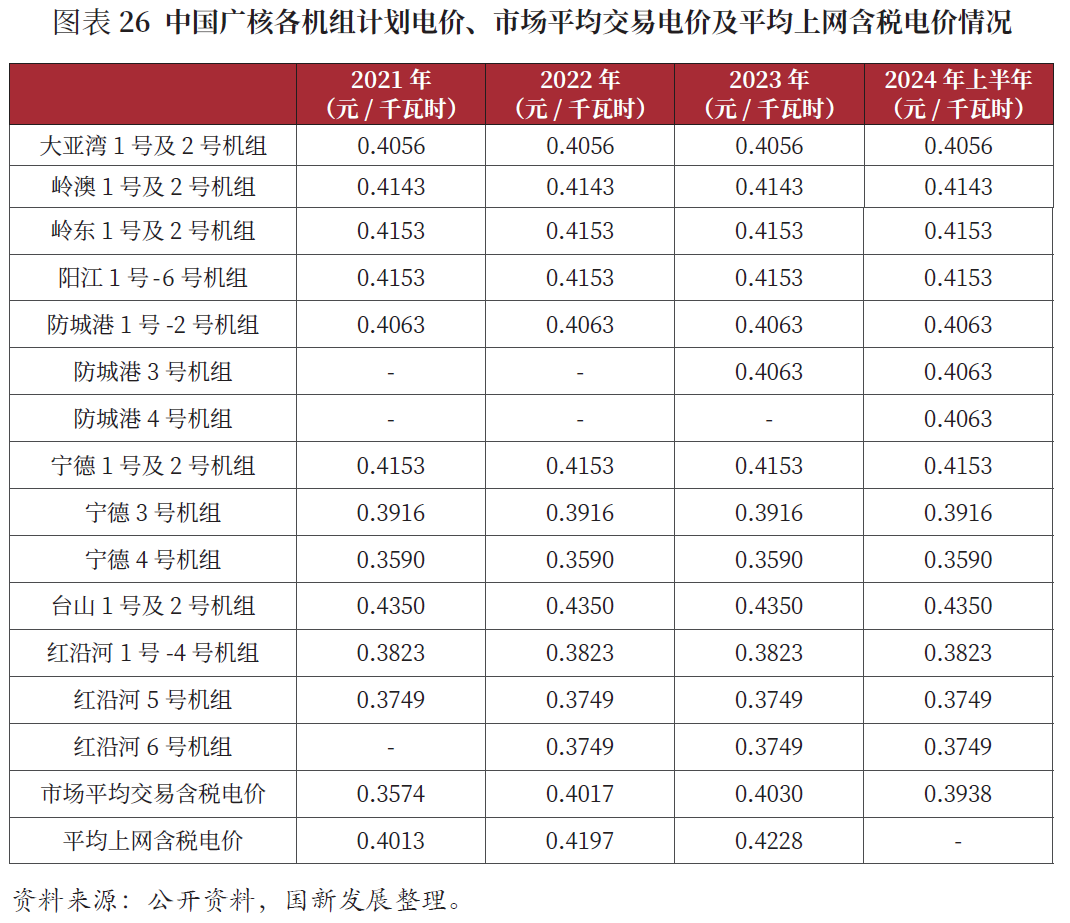

当前核电上网电价由计划电价和市场电价组成。计划电价由相关价格主管部门核定;市场电价根据市场供需情况确定,存在波动性。随着电力市场改革不断推进,核电企业参与市场化交易的电量呈上升趋势。若市场供需情况出现不利情形,市场电价可能下降。

当前核电参与市场化交易主要受政策驱动。各省能源主管部门按年度制定市场交易方案,并指定特定核电机组和电量参与市场化交易。如根据《2024年福建省电力中长期市场交易方案》,福建省10台在运核电机组中,福清核电1-4号机组、宁德核电1-4号机组全部上网电量参与市场交易,剩余核电机组未要求参加市场化交易。目前火电仍为电力系统的主体电源,煤价对市场化交易电价有较大影响。2022年、2023年,核电市场交易价格分别随煤价波动。截至目前,从结果上看,核电市场交易价格与计划电价相近。以中国广核为例,2022、2023年公司市场平均交易含税电价分别比平均上网含税电价低4.29%和4.68%。

(国新发展)

免责声明

本文的分析及建议所依据的信息均来源于公开资料,我们对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所依据的信息和建议不会发生任何变化。我们已力求文章内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不构成任何投资建议。投资者依据文章提供的信息进行投资所造成的一切后果,概不负责。文章未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为国新资讯,且不得对文章进行有悖原意的引用、删节和修改。

- 集成电路关键“卡脖子”环节 ——光掩模版行业浅析2024-10-17

- 智能驾驶走向何方——高阶乘用车智能驾驶分析2024-08-26

- 新能源汽车产业 加速演进中的几个重要问题2024-08-13